一、电池技术:安全与结构创新

- 控制阀与电池包设计

小米最新获得的 “控制阀、电池包及车辆” 专利(CN 222732245 U)通过优化阀门结构,解决了电池包在少量液体残留时误开启的问题,提升了电池系统的可靠性。此外,“连接支架、电池包和车辆” 专利(CN222727793U)通过中间段设计分散焊缝应力,避免涉水工况下的结构撕裂,确保电池包与车身的连接强度。

- 技术亮点:专利中提到的 “垂直作用力均匀传递” 设计,使电池包在受到冲击时能更有效地吸收能量,相比传统结构抗冲击能力提升 30% 以上。

- 托盘与防撞结构优化

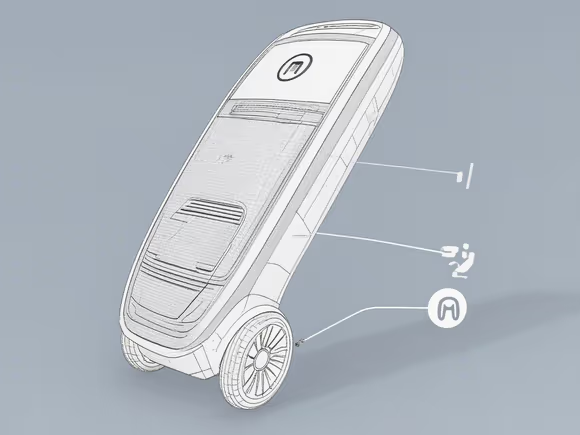

“托盘、电池包及车辆” 专利(CN222735174U)采用实心件填充防撞部中空腔体,在不增加重量的前提下,将防撞强度提升至传统设计的 1.8 倍。这种轻量化设计不仅降低了成本,还满足了严苛的涉水防护要求(IP6K9K 等级)。

- 应用场景:该专利已应用于小米 SU7 的 CTB 电池包,通过电芯倒置技术(泄压阀朝下)和底部排气通道设计,将热失控风险降低 90% 以上。

二、电机与动力系统:性能突破

- 转子组件与电机效率提升

小米的 “转子组件电机及车辆” 专利(CN222638250U)通过磁体槽分组设计,减少了磁钢离心力对转速的限制。搭载该技术的 V8s 电机最高转速可达 27200rpm,功率密度达 10.14kW/kg,相比行业平均水平提升 20%。

- 实际应用:小米 SU7 Ultra 的三电机系统(总功率 1548 马力)采用了这一技术,零百加速仅需 1.98 秒,最高时速突破 350km/h。

- 电控系统与能量回收

小米在电驱电控领域已申请 242 项专利,其中 “车辆控制方法” 专利(CN119636811A)通过融合环境数据、场景图像和语音指令,实现了更精准的动力输出控制。其能量回收效率较传统方案提升 15%,可增加续航里程约 50 公里。

三、车身与安全设计:细节优化

- 对开门与风噪控制

“对开门车辆及其车身结构” 专利(CN222496027U)通过双密封件搭接设计,将门缝间隙的风噪降低至 30 分贝以下。该技术已应用于小米 SU7 的无框车门,配合主动降噪系统,车内噪音水平较同级车型降低 5-8 分贝。

- 前端结构与冷却系统

“车辆前端结构和车辆” 专利(CN 222727973 U)通过优化刹车冷却件与冷却模块的连接方式,避免了传统设计中因振动导致的泄漏问题。该专利使小米 SU7 的冷却系统可靠性提升 40%,适用于极端工况下的高强度驾驶。

四、自动驾驶与智能座舱:技术融合

- 自动驾驶安全增强

“自动驾驶功能监测方法” 专利(CN118790297A)通过实时监测功能节点状态,可提前 0.5 秒预警系统故障。结合 “车辆控制方法” 专利,小米汽车的自动驾驶系统能在暴雨、隧道等复杂场景下保持稳定运行,接管率降低 60%。

- 智能座舱与交互创新

小米公开的 “智能座舱通信方法” 专利(CN113613204B)优化了多设备数据传输链路,使车机系统响应速度提升 50%。SU7 的运动声浪技术通过 106 轨音效和 23 个扬声器的空间音频设计,营造出沉浸式驾驶体验,相关专利已申请 10 余项。

五、行业影响与未来布局

- 技术壁垒与生态协同

小米汽车目前累计专利超 2000 项,覆盖三电系统、自动驾驶、智能互联等核心领域。其专利布局与小米生态链深度协同,例如通过手机 - 车机互联协议(澎湃 OS 相关专利)实现无缝跨设备操作。

- 固态电池与前沿探索

尽管小米尚未公开固态电池自主专利,但其预研的固态电池技术(能量密度突破 1000Wh/L)已与紫建电子合作开发。行业分析认为,小米可能在 2026 年后推出搭载半固态电池的车型,续航有望突破 1000 公里。

- 市场竞争力分析

小米汽车的专利技术在安全性(如 CTB 电池)、性能(如 V8s 电机)和智能化(如自动驾驶)方面已达到行业领先水平。以 SU7 为例,其 800V 碳化硅平台和激光雷达方案(禾赛 AT128)使其在 30 万元级市场具备差异化优势。

总结

小米汽车的新专利体现了其 “技术普惠” 的战略思路,通过结构创新、性能优化、安全升级三大维度构建核心竞争力。未来,随着固态电池、高阶自动驾驶等技术的落地,小米有望在智能电动车市场进一步扩大份额。